Unternehmenssoftware im Überblick: Kategorien und Funktionen

Je nach Unternehmensgröße, Branche und Struktur unterscheiden sich die Anforderungen an digitale Tools erheblich. Dennoch lassen sich bestimmte Softwarearten identifizieren, die in nahezu jedem Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Kategorien von Unternehmenssoftware und deren typische Funktionen.

ERP-Software: Prozesse ganzheitlich steuern

ERP steht für Enterprise Resource Planning, ein Begriff, der den ganzheitlichen Ansatz dieser Softwarelösungen treffend beschreibt. Ziel ist es, sämtliche relevanten Unternehmensprozesse auf einer zentralen Plattform zu bündeln: vom Rechnungswesen über Einkauf und Lagerhaltung bis hin zur Personalwirtschaft.

Ein ERP-System sorgt für durchgängige Workflows, minimiert redundante Dateneingaben und verbessert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Insbesondere im Mittelstand gewinnen integrierte ERP-Lösungen an Bedeutung, da sie Ressourcen bündeln und die Skalierbarkeit des Unternehmens gezielt unterstützen.

CRM-Systeme: Kundenbeziehungen systematisch pflegen

CRM-Systeme (Customer Relationship Management) helfen Unternehmen dabei, ihre Kundenkontakte strukturiert zu erfassen, zu analysieren und weiterzuentwickeln. Das betrifft sowohl die Akquise neuer Kunden als auch die Pflege bestehender Beziehungen.

Typische Funktionen einer CRM-Software sind die Verwaltung von Kontaktdaten, die Dokumentation von Verkaufschancen und die Automatisierung von Kommunikationsprozessen. Durch intelligente Auswertungen lassen sich gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung ableiten, ein klarer Wettbewerbsvorteil in umkämpften Märkten.

HR-Software: Effiziente Verwaltung der Mitarbeiterdaten

Digitale Lösungen für das Personalwesen gewinnen zunehmend an Relevanz. Eine moderne HR-Software umfasst heute weit mehr als nur die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sie unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Personalakten, der Zeiterfassung, dem Abwesenheitsmanagement und - im Rahmen von Self-Service-Portalen - auch bei der aktiven Einbindung der Mitarbeitenden.

Im Sinne effizienter Arbeitsabläufe ist eine enge Verzahnung mit anderen Systemen, etwa dem Controlling oder dem ERP, empfehlenswert. So werden Prozesse wie Budgetierung und Personaleinsatzplanung nahtlos abgebildet.

Projektmanagement-Tools: Strukturen schaffen, Ziele erreichen

In einer zunehmend vernetzten Arbeitswelt sind Projektmanagement-Tools kaum noch wegzudenken. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Projekte transparent zu strukturieren, Zuständigkeiten zu definieren, Ressourcen zu planen und Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen.

Von einfachen Aufgabenboards bis zu komplexen Gantt-Diagrammen - die Bandbreite an Funktionen ist groß. Besonders vorteilhaft ist es, wenn sich Projektmanagement-Software flexibel in bestehende Systeme integrieren lässt. Das ermöglicht abteilungsübergreifende Abstimmungen ohne Medienbrüche.

Buchhaltungssoftware: Das Rückgrat der Unternehmenssteuerung

Ohne verlässliche Zahlenbasis lassen sich unternehmerische Entscheidungen kaum fundiert treffen. Eine leistungsfähige Buchhaltungssoftware bildet daher das finanzielle Fundament jeder Unternehmenssteuerung. Sie unterstützt u. a. bei der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung, der Umsatzsteuervoranmeldung sowie der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen.

Zunehmend wichtig ist auch die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, z. B. im Hinblick auf die revisionssichere Archivierung und Datenschutzrichtlinien. Unternehmen sollten darauf achten, dass die eingesetzte Software aktuellen Standards entspricht und zukünftige Anpassungen problemlos abbilden kann.

Digitalisierung & Prozesse: Warum All-in-One-Lösungen dominieren

Mit zunehmender Komplexität der unternehmerischen Anforderungen wächst auch der Bedarf an integrierten, leistungsstarken Softwarelösungen. Einzelne Anwendungen, die nur jeweils einen Funktionsbereich abdecken, stoßen schnell an Grenzen, insbesondere wenn sie nicht reibungslos miteinander kommunizieren.

Hier setzen All-in-One-Lösungen wie eGecko an: Sie bündeln unterschiedliche Geschäftsbereiche in einem gemeinsamen System und schaffen damit eine digitale Grundlage für ganzheitliche Prozesse.

Prozesse ohne Medienbrüche: Ein zentrales Ziel

Wenn Buchhaltung, Personalabteilung, Vertrieb und Controlling in verschiedenen Systemen arbeiten, leidet der Informationsfluss. Daten werden mehrfach erfasst, Schnittstellenprobleme kosten Zeit und Missverständnisse entstehen schneller. All-in-One-Softwarelösungen begegnen diesem Problem, indem sie zentrale Informationen einmalig erfassen und systemweit bereitstellen.

Das bedeutet: Personalstammdaten, Budgetzahlen oder Projektzeiten stehen überall dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden - in Echtzeit, konsistent und ohne manuellen Übertragungsaufwand. So entsteht ein flüssiger Arbeitsablauf, der sowohl Qualität als auch Geschwindigkeit erhöht.

Digitalisierung braucht Durchgängigkeit

Die digitale Transformation eines Unternehmens gelingt nicht durch einzelne Tools, sondern durch einheitlich gestaltete Prozesse. All-in-One-Systeme bieten hierfür die nötige Basis: Sie ermöglichen es, von der Angebotserstellung über die Zeiterfassung bis zur Rechnungsstellung alles in einem Workflow abzubilden.

Diese durchgängige Verwendung digitaler Technologien erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern verbessert auch die Organisation, etwa durch automatisierte Freigaben, digitale Dokumentenverwaltung oder rollenbasierte Zugriffsrechte. Die Einsatzbereiche solcher Lösungen erstrecken sich auf sämtliche Abteilungen, von der Verwaltung bis zur Geschäftsleitung.

Flexibilität für den Mittelstand

Gerade mittelständische Unternehmen profitieren von modular aufgebauten All-in-One-Systemen. Sie bieten die Möglichkeit, zunächst mit den wichtigsten Funktionen zu starten und das System bei Bedarf schrittweise auszubauen, etwa um neue Ressourcen zu erschließen oder die Nutzung weiterer Module wie BI oder HR-Funktionen.

So lassen sich nicht nur bestehende Prozesse optimieren, sondern auch neue Geschäftsfelder und Wachstumsziele effizient unterstützen, ohne die Komplexität der IT-Landschaft unnötig zu erhöhen. In Zeiten, in denen Agilität entscheidend ist, spielt diese Skalierbarkeit eine Schlüsselrolle.

Weniger Tools, mehr Übersicht

Ein weiterer Vorteil integrierter Lösungen liegt in der Reduktion von Werkzeugvielfalt. Wenn statt vieler einzelner Programme nur noch eine einheitliche Softwareplattform genutzt wird, verringert sich der Schulungsaufwand und mit ihm das Risiko von Bedienfehlern.

Gleichzeitig verbessert sich die Kommunikation zwischen Teams und Abteilungen. Prozesse werden transparenter, Verantwortlichkeiten klarer und Abstimmungen effizienter. Das spart nicht nur Geld, sondern stärkt auch die unternehmensweite Zusammenarbeit.

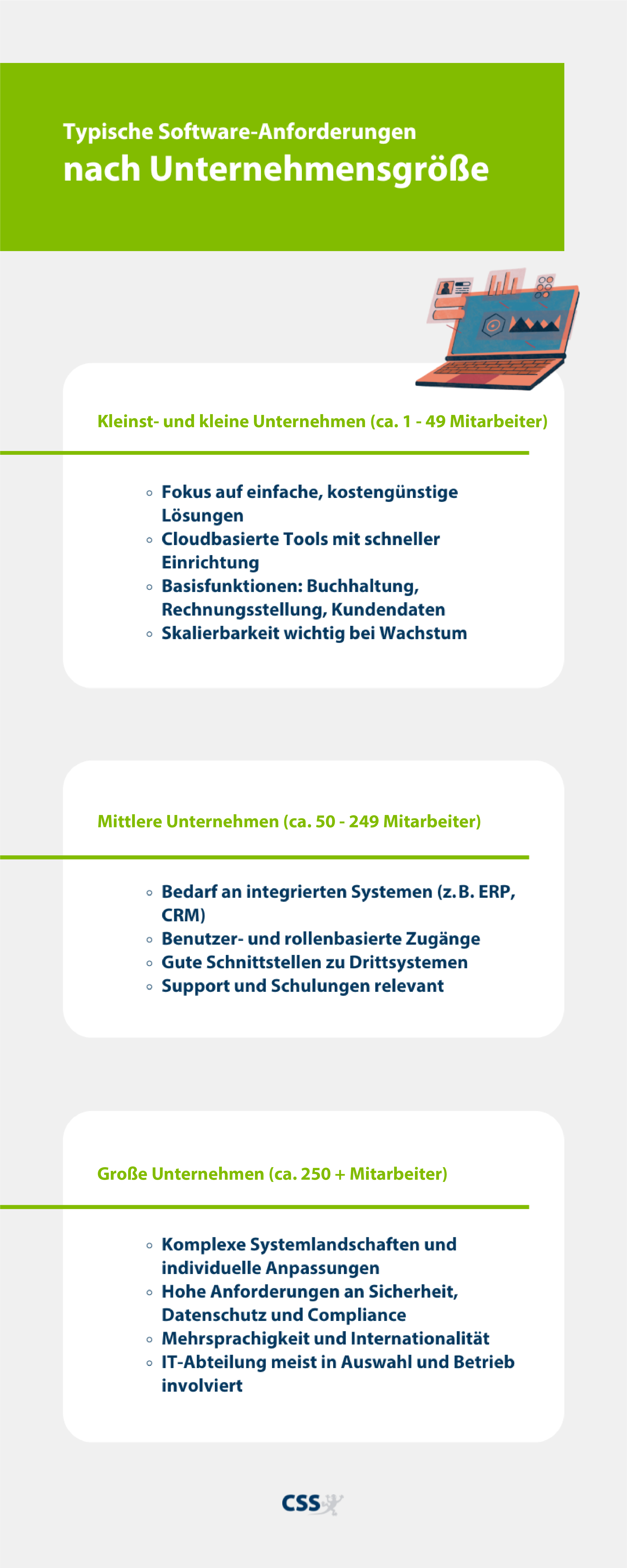

Software für unterschiedliche Unternehmensgrößen: Anforderungen gezielt bewerten

Die passende Softwarelösung zu finden, ist keine Frage der Branche, sondern der Unternehmensstruktur. Je größer ein Unternehmen wird, desto komplexer werden die Anforderungen an digitale Werkzeuge, Datenflüsse und Systemintegration. Dabei stehen Start-ups, kleine Betriebe und mittelständische Unternehmen vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen.

Für Entscheider im Mittelstand kommt es darauf an, skalierbare, zukunftsfähige und vor allem durchdacht integrierte Systeme auszuwählen.

Während junge Gründer auf einfache Bedienbarkeit und flexible Einstiegslösungen setzen, brauchen gewachsene Organisationen klare Prozesse, saubere Schnittstellen und ein starkes Fundament für Wachstum, Steuerung und Compliance.

Was das konkret bedeutet

Für Start-ups zählt vor allem eines: Tempo. Software soll unmittelbar einsatzbereit sein, möglichst viele Aufgaben in einem Tool vereinen und intuitiv bedienbar sein. Hier stehen oft cloudbasierte All-in-One-Lösungen im Vordergrund, die Aufgabenverwaltung, Kundenkontakt und erste Rechnungsstellung abdecken. Funktionalität ist wichtiger als vollständige Automatisierung, es geht um Überblick und Alltagstauglichkeit.

Kleine Unternehmen beginnen häufig mit grundlegenden Modulen für Buchhaltung, Lohnabrechnung und CRM. Wichtig ist eine klare Datenstruktur und die Möglichkeit, im Bedarfsfall aufzurüsten – etwa wenn neue Abteilungen hinzukommen oder das Unternehmen wächst. Hier spielt die Auswahl der passenden ERP-Software eine wichtige Rolle: Sie muss auf das Unternehmen zugeschnitten sein, ohne es zu überfordern.

Mittelständische Unternehmen haben weiterreichende Anforderungen. Sie brauchen Softwarelösungen, die betriebswirtschaftliche Prozesse nahtlos verbinden, Daten konsistent abbilden und die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen effizient steuern. Rollenbasierte Benutzerkonzepte, komplexe Reporting-Funktionen und die Integration in bestehende IT-Landschaften sind hier Standard, ebenso wie strikte Anforderungen an Datenschutz, Automatisierung und Skalierbarkeit.

Ein modernes ERP-System kann hier die zentrale Plattform darstellen, auf der Rechnungswesen, Controlling, HR und weitere Geschäftsbereiche digital und effizient zusammengeführt werden. Besonders wichtig ist dabei, dass sich die Software der Organisation anpasst, nicht umgekehrt.

Keine Standardlösung, sondern eine Frage der Passung

Unabhängig von der Unternehmensgröße bleibt eines konstant: Software-Lösungen sollen Prozesse vereinfachen, nicht verkomplizieren. Was sich in einem Start-up bewährt, ist für ein mittelständisches Unternehmen oft zu oberflächlich. Umgekehrt ist ein umfassendes ERP-System für ein Zwei-Personen-Unternehmen nicht praktikabel.

Gerade Entscheider im Mittelstand sind gefordert, eine strategisch durchdachte Softwareauswahl zu treffen - eine, die heutigen Anforderungen gerecht wird und zukünftige Entwicklungen mitgehen kann. Die beste Lösung ist nicht die größte oder teuerste Business-Software, sondern die, die sich sinnvoll in vorhandene Strukturen einfügt und Wachstum ermöglicht.

FAZIT

Der Weg zur passenden Software beginnt mit den richtigen Fragen

Wer heute unternehmerische Software auswählt, entscheidet nicht nur über Tools, sondern über Strukturen, Prozesse und künftige Handlungsspielräume. Gerade für mittelständische Unternehmen ist diese Entscheidung keine rein technische, sondern eine strategische Aufgabe. Der Wunsch nach mehr Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit darf nicht zu einer Ansammlung isolierter Anwendungen führen. Es geht vielmehr darum, Systeme zu schaffen, die ineinandergreifen und eine gemeinsame Datenbasis nutzen.

Deshalb steht am Anfang nicht die Software, sondern die Analyse:

- Welche Prozesse sind für den Unternehmenserfolg wirklich entscheidend?

- Welche Abteilungen müssen miteinander kommunizieren und wo entstehen aktuell Medienbrüche?

- Welche Systeme sind bereits vorhanden und wie gut funktionieren sie im Alltag?

- Welche Anforderungen könnten in einem oder fünf Jahren relevant werden?

Unternehmen, die sich diese Fragen ehrlich beantworten, vermeiden teure Fehlentscheidungen und unnötige Wechsel. Sie schaffen stattdessen eine digitale Infrastruktur, die Arbeitsabläufe verbessert, Transparenz schafft und Raum für Wachstum lässt.

Der richtige Zeitpunkt, um sich mit Softwarelösungen auseinanderzusetzen, ist nicht IRGENDWANN, sondern jetzt. Denn wer heute effizient arbeitet, hat morgen mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Kunden, Qualität und unternehmerische Entwicklung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

ERP, Buchhaltung, CRM, HR und Projektmanagement zählen zu den wichtigsten Systemen für effiziente Abläufe.

Sie verbinden alle Bereiche in einem System, vermeiden doppelte Dateneingaben und schaffen Transparenz.

Start-ups brauchen einfache, flexible Tools. Mittelständler benötigen integrierte, skalierbare Systeme.

Modularer Aufbau, einfache Erweiterbarkeit und regelmäßige Updates sichern langfristige Nutzung.

Mit einer Analyse der wichtigsten Prozesse und Schnittstellen, bevor man Systeme auswählt.