Begriffsklärung: CSRD, ESG, ESRS, EU-Taxonomie & Co.

Um die aktuellen Berichtspflichten und regulatorischen Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit zu verstehen, ist ein klares Verständnis zentraler Begriffe und Rahmenbedingungen unerlässlich. Die folgenden Definitionen geben Orientierung im komplexen Umfeld von ESG-Vorgaben, EU-Richtlinien und Berichtsstandards und ihrer Unterschiede.

ESG – Environmental, Social and Governance

Die Abkürzung ESG steht für die drei Dimensionen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Unternehmen werden zunehmend daran gemessen, wie sie in diesen Bereichen Risiken managen, Chancen nutzen und transparent kommunizieren.

ESG-Kriterien dienen als Grundlage für Investitionsentscheidungen, Berichterstattung und unternehmerische Strategien – und sind in der CSRD verbindlich verankert.

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

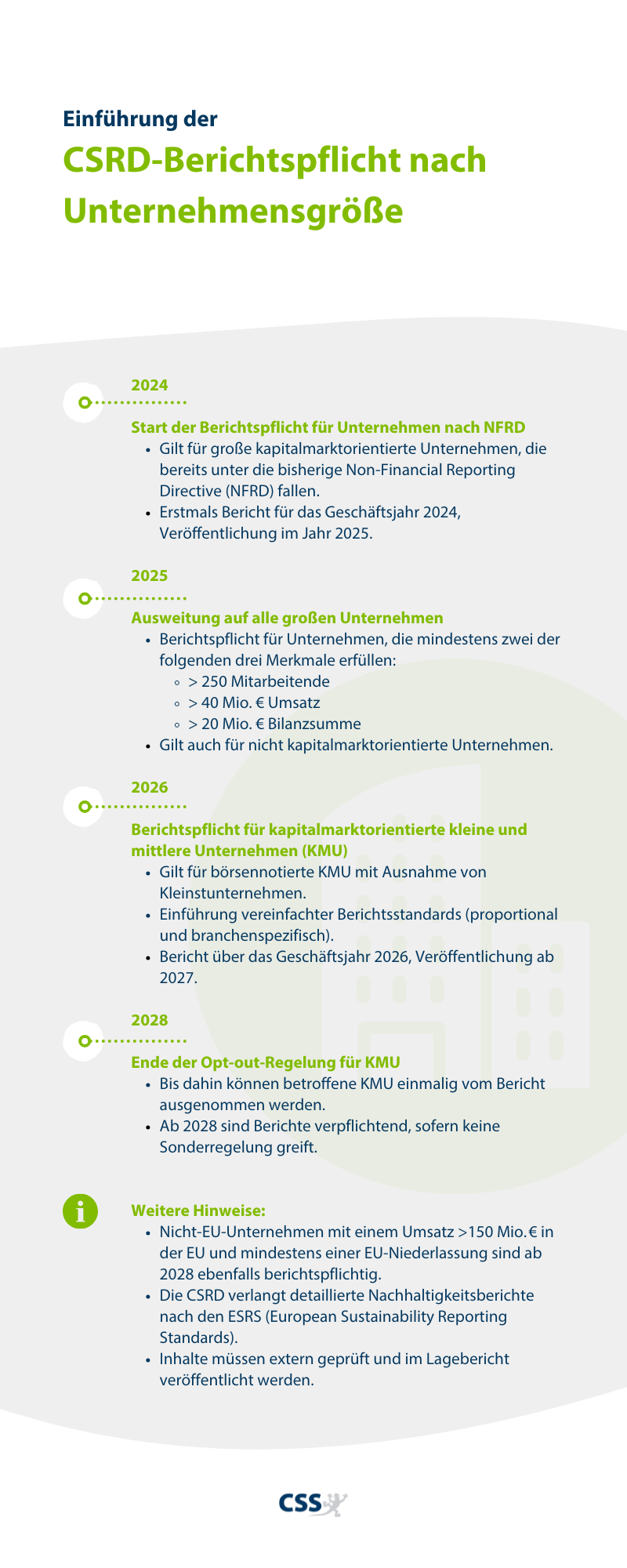

Die CSRD ist die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die seit Anfang 2024 schrittweise in Kraft getreten ist. Sie löst die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) als Ausweitung ab und verpflichtet deutlich mehr Unternehmen zur Offenlegung nichtfinanzieller Informationen. Ziel ist ein standardisiertes, vergleichbares und prüfbares Nachhaltigkeitsreporting.

Neben großen Unternehmen sind künftig auch viele kapitalmarktorientierte KMU betroffen.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards

Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) konkretisieren die Anforderungen der CSRD. Entwickelt wurden sie von der EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Sie definieren, welche Inhalte, Kennzahlen und qualitative Aussagen Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten liefern müssen, darunter Angaben zu Klimastrategien, Lieferkettenrisiken, Governance-Strukturen und sozialen Auswirkungen.

Die Berichterstattung erfolgt entlang der doppelten Wesentlichkeit: Sowohl die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft als auch umgekehrt sind zu bewerten.

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist eine EU-Verordnung, die Finanzmarktakteure verpflichtet, offenzulegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken und -kriterien in ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und grüne Investitionen glaubwürdig von Greenwashing abzugrenzen.

Greenwashing bezeichnet eine PR-Strategie von Unternehmen, bei der sie sich umweltfreundlicher und nachhaltiger präsentieren, als sie tatsächlich sind. Ziel ist es, das Image aufzupolieren und Konsument:innen zum Kauf zu bewegen, ohne dabei echte ökologische Maßnahmen umzusetzen. Typische Anzeichen sind vage Begriffe wie „natürlich“, „klimaneutral“ oder „umweltfreundlich“, die oft ohne transparente Nachweise verwendet werden. Greenwashing kann das Vertrauen in nachhaltige Produkte untergraben und glaubwürdige Umweltbemühungen entwerten. Deshalb ist ein kritischer Blick auf Werbeaussagen und Zertifikate besonders wichtig.

Die SFDR betrifft insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen, Banken und andere Finanzdienstleister – mittelständische Unternehmen sind also nicht direkt betroffen. Indirekt spielt die SFDR aber eine Rolle, wenn Unternehmen auf der Suche nach Kapital sind: Wer ESG-konforme Daten bereitstellen kann, erfüllt wichtige Informationsbedarfe potenzieller Investoren. So wird der Umgang mit einer transparenten ESG-Datenlage auch für Nicht-Finanzunternehmen zunehmend entscheidend.

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie-Verordnung ist ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Sie legt fest, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als „grün“ gelten, etwa weil sie den Klimaschutz fördern, nicht gegen andere Umweltziele verstoßen und technische Bewertungskriterien erfüllen.

Unternehmen, die unter die CSRD fallen, müssen ihre Aktivitäten im Einklang mit der EU-Taxonomie offenlegen – etwa den Anteil ihrer Umsätze, Investitionen und Betriebsausgaben, die als taxonomiekonform gelten.

Wer ist betroffen?

Mit dem Konzept der CSRD erweitert die EU-Kommission den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen deutlich. Die bisherige Regelung unter der Non-Financial Reporting Directive galt nur für große kapitalmarktorientierte Unternehmen. Die CSRD schließt nun auch zahlreiche Unternehmen ein, die bisher keine Nachhaltigkeitsberichte erstellen mussten – darunter viele Mittelständler.

Berichtspflicht ab 2025: Schwellenwerte und Kriterien

Unternehmen sind berichtspflichtig, wenn sie zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:

- Mehr als 250 Mitarbeitende

- Mehr als 40 Millionen Euro Umsatz

- Mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme

Diese Schwellenwerte orientieren sich an der klassischen Definition eines großen Unternehmens im Handelsrecht. Die Berichtspflicht greift für solche europäischen Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2025. Der erste Nachhaltigkeitsbericht ist dann im Jahr 2026 fällig.

Kapitalmarktorientierte KMU: Neue Berichtspflichten

Auch kleinere kapitalmarktorientierte KMUs, die bisher von der NFRD ausgenommen waren, rücken durch die CSRD in den Fokus. Für sie gelten vereinfachte Berichtspflichten nach angepassten ESRS-Standards, allerdings mit einem einjährigen Aufschub: Sie müssen erst ab dem Geschäftsjahr 2026 berichten. Ein befristetes Opt-out bis 2028 ist möglich, sofern dies im Lagebericht begründet wird.

Indirekte Betroffenheit durch Lieferketten

Nicht nur direkt berichtspflichtige Unternehmen müssen aktiv werden. Viele nicht betroffene KMU sehen sich indirekt gezwungen, ESG-Informationen bereitzustellen – etwa gegenüber Kunden, Geschäftspartnern oder Finanzdienstleistern, die selbst unter die Berichtspflicht fallen. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeitskennzahlen in der Lieferkette nimmt deutlich zu, etwa in folgenden Situationen:

- Unternehmen liefern an berichtspflichtige Konzerne

- Banken verlangen ESG-Kriterien im Rahmen von Kreditentscheidungen

- Ausschreibungen enthalten ESG-Bewertungskriterien

Frühzeitiges Handeln auch ohne Pflicht sinnvoll

Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zu einem geschäftskritischen Faktor, der nicht nur Regulierungen betrifft, sondern auch Investoren, Kunden und Geschäftspartner überzeugt. Auch wenn keine direkte Berichtspflicht vorliegt, sollten Unternehmen sich frühzeitig mit den ESG-Vorgaben befassen. Wer die eigene Datenlage, Strategie und Berichtsstruktur rechtzeitig vorbereitet, kann auf externe Anforderungen flexibler reagieren und zugleich die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Anforderungen an die ESG-Berichterstattung

Die CSRD verpflichtet betroffene Unternehmen zur Erstellung eines standardisierten Nachhaltigkeitsberichts, der Teil des Lageberichts wird und prüfpflichtig ist. Damit einher gehen hohe Anforderungen an Inhalt, Struktur und Datenqualität.

Der Bericht soll nicht nur regulatorischen Vorgaben genügen, sondern auch Stakeholdern wie Investoren, Banken und Geschäftspartnern eine belastbare Entscheidungsgrundlage bieten.

Doppelte Wesentlichkeit als Kernprinzip

Zentraler Bestandteil der ESG-Berichterstattung ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Unternehmen müssen analysieren und berichten,

- welche Auswirkungen ihr wirtschaftliches Handeln auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung hat (Inside-Out-Perspektive)

sowie

- welche ESG-Faktoren umgekehrt das Unternehmen wesentlich beeinflussen (Outside-In-Perspektive).

Diese doppelte Perspektive erfordert eine systematische Wesentlichkeitsanalyse, die nicht nur qualitative Einschätzungen, sondern auch belastbare Daten umfasst.

Gliederung nach ESRS-Vorgaben

Die Berichterstattung erfolgt entlang der European Sustainability Reporting Standards, die eine klare Gliederung und Mindestanforderungen für alle berichtspflichtigen Unternehmen vorgeben. Der Bericht umfasst dabei unter anderem:

- Allgemeine Angaben zur Unternehmensstruktur, Geschäftsmodell und Nachhaltigkeitsstrategie

- Governance-Strukturen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit

- Risikomanagement im Hinblick auf ESG-Faktoren

- Konkrete Ziele und Maßnahmen, die das Unternehmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verfolgt

- Relevante Kennzahlen und Leistungsindikatoren, sowohl historisch als auch zukunftsbezogen

Je nach Branche und Geschäftsmodell können zusätzliche sektorspezifische Angaben erforderlich sein.

Integration von Umwelt, Sozialem und Governance

Die drei ESG-Bereiche sind in der Berichterstattung gleichwertig zu berücksichtigen:

- Environmental: Angaben zu Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Ressourcennutzung, Biodiversität und Klimarisiken

- Social: Themen wie Arbeitsbedingungen, Gleichstellung, Diversität, Aus- und Weiterbildung, Gesundheit und Sicherheit

- Governance: Unternehmensethik, interne Kontrollsysteme, Zusammensetzung der Unternehmensführung, Korruptionsprävention

Diese Informationen müssen nachvollziehbar, strukturiert und möglichst quantifiziert dargestellt werden – idealerweise im Einklang mit bereits genutzten Reporting-Standards wie GRI, TCFD oder ISO-Normen.

Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Daten:

Qualitative Daten beschreiben Eigenschaften und sind nicht numerisch, z. B. Farben oder Meinungen. Quantitative Daten sind Zahlenwerte, die Mengen oder Größen angeben, wie Alter oder Einkommen. Während qualitative Daten kategorisiert werden, lassen sich quantitative Daten statistisch auswerten.

ESG-Ziele, Maßnahmen und Fortschrittsmessung

Neben der reinen Darstellung des Status quo verlangt die CSRD auch eine zukunftsgerichtete Berichterstattung. Unternehmen müssen:

- Ziele in den ESG-Dimensionen definieren (z. B. CO₂-Reduktion bis 2030)

- Maßnahmen zur Zielerreichung dokumentieren (z. B. Umstellung auf erneuerbare Energien)

- Kennzahlen und Meilensteine zur Fortschrittskontrolle benennen

Dabei spielt die Anbindung an international anerkannte Nachhaltigkeitsziele wie die Sustainable Development Goals (SDGs) eine immer größere Rolle.

Technische Umsetzung: Berichtspflicht trifft Datenmanagement

Die ESG-Berichterstattung erfordert eine systematische Erhebung, Validierung und Dokumentation unternehmensweiter Daten, häufig über verschiedene Abteilungen hinweg. Viele Unternehmen müssen hierfür neue Prozesse etablieren und ihre IT-Systeme anpassen, um Daten konsistent, auditierbar und im erforderlichen Format bereitzustellen.

Die Anforderungen an Inhalt und Struktur sind damit nicht nur umfangreich, sondern verlangen auch ein hohes Maß an interner Abstimmung und methodischer Präzision. Wer frühzeitig mit dem Aufbau geeigneter Reportingstrukturen beginnt, reduziert Risiken und schafft Transparenz gegenüber internen wie externen Stakeholdern.

Herausforderungen in der Umsetzung

Die Anforderungen der CSRD sind ambitioniert, insbesondere für Unternehmen, die bisher keine oder nur eingeschränkte Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben. Neben der inhaltlichen Tiefe fordern auch Umfang, Prüfpflicht und Standardisierung neue Herangehensweisen. In der Praxis ergeben sich daraus verschiedene Hürden, die organisatorisch, technisch und strategisch zu bewältigen sind:

- Fehlende Daten und heterogene Quellen

Viele ESG-Informationen werden bislang nicht systematisch erfasst, liegen dezentral in unterschiedlichen Abteilungen oder nicht im geforderten Format vor. Besonders kritisch ist dies bei Umweltkennzahlen oder sozialen Aspekten wie Diversity oder Lieferkettenrisiken. Ohne verlässliche Datenbasis wird eine prüfungsfeste Berichterstattung kaum möglich. - Ressourcenknappheit im Mittelstand

Mittelständische Unternehmen verfügen häufig nicht über eigene Nachhaltigkeitsabteilungen oder ESG-Verantwortliche. Die Einführung der Berichterstattung erfordert daher interne Umverteilung von Aufgaben, zusätzliches Fachwissen und in vielen Fällen externe Unterstützung. Für Unternehmen, die parallel andere Transformationsprozesse bewältigen, kann die Umsetzung zur Belastungsprobe werden. - Unklare Interpretationen der ESRS

Obwohl die ESRS viele Inhalte präzise definieren, bleiben bei der praktischen Anwendung Spielräume, etwa bei der Wesentlichkeitsanalyse, der Bewertung von Risiken oder der Tiefe der Offenlegungspflicht. Unternehmen müssen individuelle Interpretationsentscheidungen treffen und diese dokumentieren. - Technologische Anforderungen

Die ESG-Berichterstattung erfordert eine konsistente Datenarchitektur, die unterschiedliche Systeme, etwa aus Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement und Umweltmonitoring – miteinander verknüpft. Wer bislang mit isolierten Lösungen oder Excel-Tabellen arbeitet, stößt schnell an Grenzen. Die Einführung geeigneter Softwarelösungen ist oftmals unausweichlich. - Governance und Verantwortlichkeit

Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft auch strategische Entscheidungen und die Rolle der Unternehmensführung. Viele Unternehmen stehen vor der Aufgabe, klare Zuständigkeiten zu schaffen, ESG in bestehende Entscheidungsprozesse zu integrieren und gleichzeitig die Prüfbarkeit der Informationen sicherzustellen. Ohne entsprechende Governance-Strukturen droht eine fragmentierte Berichterstattung.

Die genannten Herausforderungen zeigen, dass ESG-Reporting kein reines Compliance-Thema ist, sondern tief in bestehende Geschäftsprozesse eingreift. Wer sie rechtzeitig erkennt und strukturiert adressiert, legt den Grundstein für eine belastbare, zukunftsfähige Nachhaltigkeitsstrategie.

Strategien und erste Maßnahmen für den Einstieg

Viele mittelständische Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie die Anforderungen der CSRD praktisch umsetzen sollen, besonders, wenn bislang weder ESG-Daten noch ein systematisches Nachhaltigkeitsmanagement existieren. Der Einstieg gelingt am besten mit einem strukturierten, mehrstufigen Vorgehen, das sowohl kurzfristige Umsetzbarkeit als auch langfristige Skalierbarkeit berücksichtigt.

1. Wesentlichkeitsanalyse vorbereiten

Die doppelte Wesentlichkeit bildet das Fundament der ESG-Berichterstattung. Unternehmen sollten möglichst frühzeitig klären, welche Nachhaltigkeitsthemen für ihr Geschäftsmodell tatsächlich relevant sind – sowohl aus interner als auch aus externer Sicht. Dazu gehört:

- Die Identifikation potenzieller ESG-Themenfelder (z. B. Klimarisiken, Diversität, Lieferketten)

- Der Dialog mit internen Stakeholdern, z. B. Geschäftsführung, HR, Einkauf, Controlling

- Die Bewertung potenzieller Auswirkungen entlang der Inside-Out- und Outside-In-Perspektive

Ein klar dokumentierter Analyseprozess sorgt nicht nur für Transparenz, sondern auch für Nachvollziehbarkeit bei externen Prüfungen.

2. Zuständigkeiten und interne Governance definieren

ESG-Berichterstattung ist keine Aufgabe einer Einzelperson. Vielmehr braucht es klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsebenen, um Prozesse effizient aufzusetzen. Dazu gehört:

- Die Ernennung eines zentralen ESG-Koordinators oder Projektleiters

- Die Einbindung aller betroffenen Fachbereiche (z. B. Personal, Buchhaltung, IT)

- Die Anbindung des Themas an bestehende Gremien oder Steuerungskreise

Eine strukturierte interne Governance schafft die Grundlage für dauerhaft konsistente Berichtsprozesse.

3. Bestehende Datenquellen nutzen und analysieren

Ein vollständiger ESG-Bericht erfordert zahlreiche quantitative und qualitative Angaben. Die meisten Unternehmen verfügen bereits über Teilinformationen, allerdings oft verteilt auf mehrere Systeme oder unstrukturiert. Der erste Schritt besteht darin:

- Bestehende Datenquellen zu identifizieren (z. B. Lohnabrechnung, Energiemanagement, Risiko-Controlling)

- Datenlücken zu erkennen und zu priorisieren

- Eine Übersicht über notwendige Ergänzungen zu erstellen

Oft kann mit einem „Quick Check“ bereits eingeschätzt werden, in welchen Bereichen die größten Handlungsbedarfe bestehen.

4. Passende Tools und Systeme evaluieren

Um eine effiziente und prüfbare ESG-Berichterstattung zu ermöglichen, ist der Einsatz geeigneter Softwarelösungen entscheidend. Dabei sollten Unternehmen prüfen:

- Ob bestehende ERP- oder BI-Systeme ESG-relevante Funktionen bieten

- Welche Schnittstellen zu anderen Fachanwendungen (z. B. Zeiterfassung, Umweltmonitoring) möglich sind

- Ob externe Tools zur Unterstützung der Wesentlichkeitsanalyse, Datenerhebung oder Berichtsstruktur sinnvoll sind

Auch ein schrittweiser Aufbau über Pilotbereiche ist denkbar, etwa mit Fokus auf Umweltkennzahlen oder Governance-Themen.

5. ESG-Kriterien in die Unternehmensstrategie integrieren

ESG-Berichterstattung darf nicht isoliert betrachtet werden. Unternehmen sollten den Einstieg zum Anlass nehmen, ihre Ziele, Werte und Prozesse kritisch zu hinterfragen. Dazu gehört:

- Die Ableitung konkreter Nachhaltigkeitsziele aus der Geschäftsstrategie

- Die Verknüpfung von ESG-Zielen mit bestehenden Planungs- und Steuerungsinstrumenten

- Die Kommunikation gegenüber Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern

Wer Nachhaltigkeit frühzeitig strategisch mitdenkt, profitiert langfristig von mehr Glaubwürdigkeit, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft.

Wichtig ist:

Kleine Schritte mit hohem Praxisbezug sind oft wirkungsvoller als umfassende Programme, die in der Umsetzung scheitern. Entscheidend ist, zu beginnen und dabei konsequent auf Verbindlichkeit und Qualität zu setzen.

FAZIT

ESG-Berichtspflicht als strategischer Wendepunkt

Die CSRD macht Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Pflicht und ESG-Themen zur Führungsaufgabe. Der Aufwand ist erheblich, doch er öffnet die Tür zu mehr Transparenz, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit. Wer jetzt handelt, verschafft sich nicht nur regulatorische Sicherheit, sondern stärkt auch die eigene Position am Markt. Klar definierte Prozesse, verlässliche Daten und ein strategischer Blick auf Umwelt, Soziales und Governance bilden dabei die Grundlage.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, über 40 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme. Große Unternehmen ab 2025, börsennotierte Mittelständler ab 2026.

ESG beschreibt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die CSRD legt fest, wie darüber berichtet werden muss.

Unternehmen bewerten, wie sie Umwelt und Gesellschaft beeinflussen und wie umgekehrt Nachhaltigkeit ihr Geschäft betrifft.

Kennzahlen zu Umwelt, Mitarbeitenden und Unternehmensführung. Zum Beispiel Emissionen, Energieverbrauch, Gleichstellung oder interne Kontrolle.

Themen analysieren, Verantwortlichkeiten klären, Daten prüfen, Tools auswählen und Nachhaltigkeit in die Strategie einbinden.